1969年ユニバイブの位相変調特性の追い込み

2018年8月に1969年ユニバイブを当時と同等の部品を使って自作した。

2018年8月 ユニバイブ自作レポート 1969年当時のユニバイブを自作・再現した

2019年5月にユニバイブの1Hzのビート波強度が4Hzのビート波強度の1/4で麦球ランプを駆動していることがわかり、回路のカップリングコンデンサ容量を増やす改造で1Hzビート波信号劣化を4Hzのビート波強度の1/3まで改善させた。そして、麦球ランプ駆動調整用のトリマー抵抗値をこれまでの45オームから145オームに増やしビート光強度をおとした。それはこれまでの効果音はどこかつぶれたように聞こえていると感じていて、トリマー抵抗値をまわしその都度効果音を聴きながらいいと思うところでトリマー抵抗のつまみを留めた。効果音はより軽く聴こえる設定にした。

参考

2018 12/08 ユニバイブ自作レポート 1969年当時のユニバイブを自作・再現した

2019 6/21 1969年ユニバイブの再調整と改造 1969年ユニバイブの再調整と改造

- ビート光強度の追い込み設定

耳で聴きながらのビート光強度の設定は間違ってはいないが、改めて自作ユニバイブのビート光による原音からの位相変化特性からビート光強度の設定を見直してみる。

自作ユニバイブの回路基板上の麦球ランプドライブ回路は、34V電源から麦球、トランジスタ(Tr)のコレクター、Trのエミッタから500オームトリマー抵抗(矢印)、150オーム抵抗、そしてアースへと接続されている。

ビート波発信回路で作られたサイン波のビート信号がランプドライブ回路の麦球ランプ(25V,40mA)を点灯し、その光が4個のCdSセルを照らすことによりCdSセルの抵抗値が下がる。

4個のCdSセルはそれぞれ1st、2nd、3rd、4th APF(オールパスフィルター)回路のもので、CdSセルの抵抗値により各APF回路での周波数に対する位相が変化していく。

CR移相型ビート波発信回路の可変抵抗がフットペダル内に組み込んであり、フットペダル踏み込み(つま先)から踏み戻し(かかと)でペダル内の可変抵抗器の抵抗値が60kオームから0オームに減少していった時、サイン波のビート発信周波数は1Hzから4Hzと変化していく。

サイン波のビート信号がランプドライブ回路に入り、麦球ランプに電流が流れ、そのランプ光がCdSセルを照射し、光が強いとCdSセルの抵抗値が低く光が弱いとCdSセルの抵抗値が高くなり、APF回路4段全体での位相特性はビート光により常に変化していく。

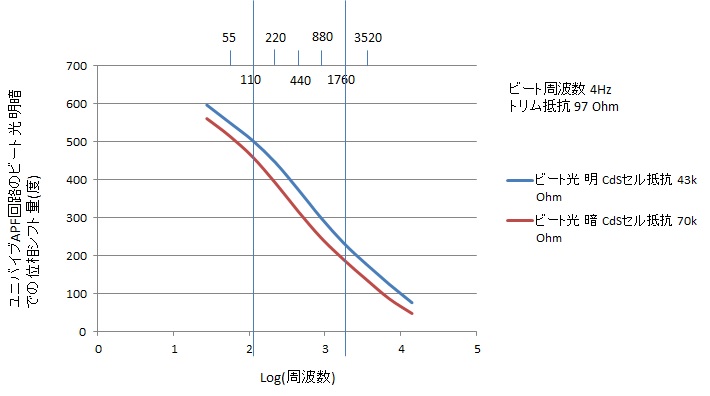

ユニバイブAPF回路4段全体での位相特性の例は

である。

CdSセル抵抗値が一番低くなる時の位相特性とCdSセル抵抗値が一番高くなる時の位相特性との位相差量がユニバイブのビブラートとコーラスの効果の源となる。

麦球ランプ駆動調整用のトリマー抵抗値を変えながら、時々の抵抗値におけるビート光の山位置と谷位置でのCdSセルの抵抗を実測し、山位置のCdSセルの抵抗値と谷位置のCdSセルの抵抗値でのユニバイブのAPF回路の位相特性を計算する。

動作中のCdSセル抵抗は、入力抵抗の高いデジタルマルチメーター(DMM)でサンプリング測定により得る。

ビート光が山位置で最も明るい時の抵抗とビート光が谷位置で最も弱い時の抵抗の測定値から、ユニバイブのビート光が山位置での位相量とビート光が谷位置での位相量との差を周波数に対して計算する。

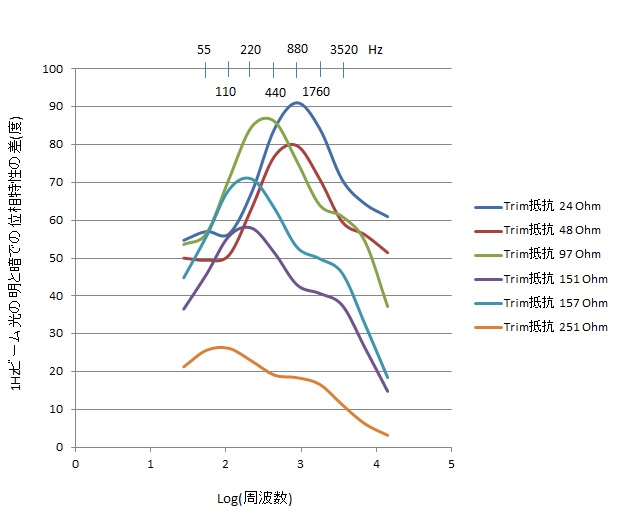

1Hzのビート光周波数に対し、その位相特性の差量の周波数特性を図に示した。

トリム抵抗を減らしていくと麦球ランプに流れる電流が増加しビート光の明るさが明るくなっていきCdSセルの抵抗が下がってくる。ビート光の明るい時と暗い時の位相差が大きくなっていき、その特性のピーク位置が100Hzから200Hz、そして880Hzにずれていき、ピーク値も大きくなっていく。

測定毎のばらつきも含んだ図であるが、図からは位相特性の差量の周波数特性がトリム抵抗によってビーム光を強くして行くとどのように変わって行くかの傾向は読み取ることが出来る。

ギター音の音域は6番線オープン164.81Hzから1番線21stフレット2217.46Hzである。

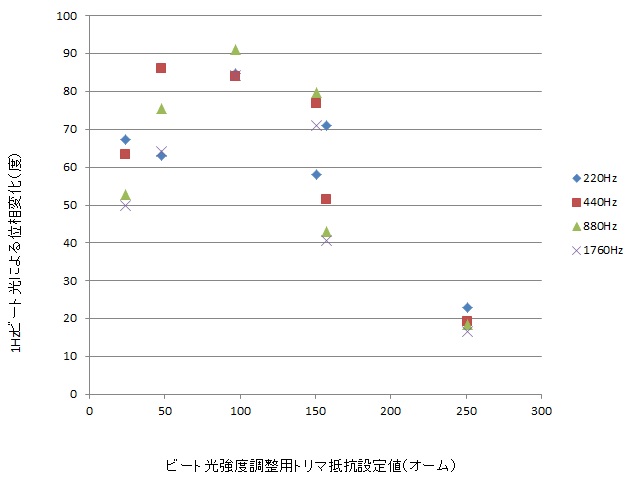

220Hz,440Hz,880Hz,1760Hzの各周波数について1Hzビーム光による位相変化とトリム抵抗の関係は、

となる。

トリム抵抗値100オーム前後で90度の位相差が得られ、220Hzから1760Hz音域でその位相差ばらつきも最小となっている。

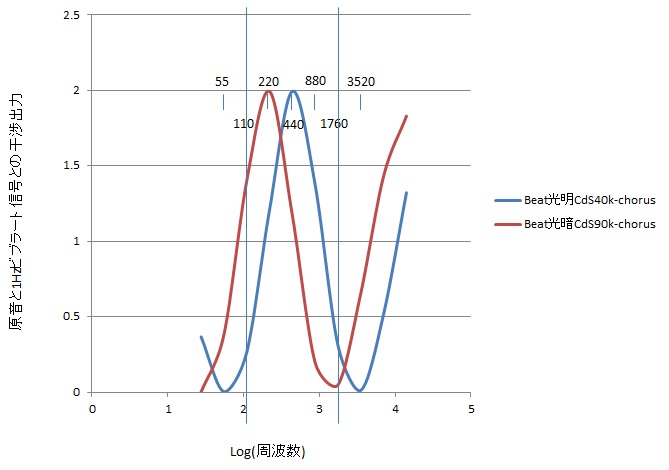

- このユニバイブでトリマ抵抗値97オームに設定した時のコーラス効果。

コーラス効果は原音に4段APF回路を通って位相が進んだビブラート出力信号を足し算して得られる。

ビート光が谷の位置で暗い時の干渉音出力周波数特性のピークは220Hzで、ビート光が山の位置で明るい時の干渉音出力周波数特性のピークは440Hzである。

これら2つの干渉音出力周波数特性の間でそのリアルタイム特性はサイン波ビート光の強弱変化に同期して左から右、右から左と連続シフトしている。

ユニバイブのコーラスは、110Hzの低域での出力波は原音の1/3以下、220Hz、440Hzのピークでは原音の2倍、1760Hzの高音では原音の1/3以下で、中音が太り、低音と高音の痩せた周波数特性になっている。

- 今回のユニバイブ位相変調特性の追い込み

2019年6月、今回のユニバイブ位相変調特性の追い込みでトリマー抵抗値を100オームとした。8Hzビート光によるビブラートも低域164Hz(6番線オープン音)から高域880Hz(1番線5フレット音)にかけて良く効いている。コーラスについては1Hzビート光にゆっくりしたフェージングよるうねリも効いている。

エフェクト音のデモンストレーション

2018年8月の自作後(トリマー抵抗値 45kオーム) 自作ユニバイブのエフェクト音 - トリマー抵抗値設定 45kオーム

2019年5月21日の再設定(トリマー抵抗値 145オーム) 自作ユニバイブのエフェクト音 - トリマー抵抗値設定 145kオーム

参考

2018年8月、ユニバイブ自作レポート 1969年当時のユニバイブを自作・再現した

2019年6月、ユニバイブの再調整と改造 1969年ユニバイブの再調整と改造

supportpostへe-mail

上のページに戻る。

2019 6/4 uploaded