1969年ユニバイブの再調整と改造

2018年8月に自作したユニバイブを音楽スタジオで大音量ギターアンプを通し試したりしている。最初から1Hzのビート信号が4Hzのビート信号より弱くてビブラート、コーラス効果に効きに差が出ることはわかっていて、耳でも1Hzのビブラート効果の弱さが気になりはじめていたし、ビブラート音聴きながら調整した麦球ランプ駆動調整用のトリマー抵抗値の最初の設定の見直しもしなければと思っていたところ。自作から10ヶ月たって2019年5月、低周波数域でのビート波出力の改善と麦球ランプ駆動調整用のトリマー抵抗値の再調整を行った。

参考

2018 12/08 ユニバイブ自作レポート 1969年当時のユニバイブを自作・再現した

2019 6/4 ユニバイブの位相変調特性の追い込み 1969年ユニバイブの位相変調特性の追い込み

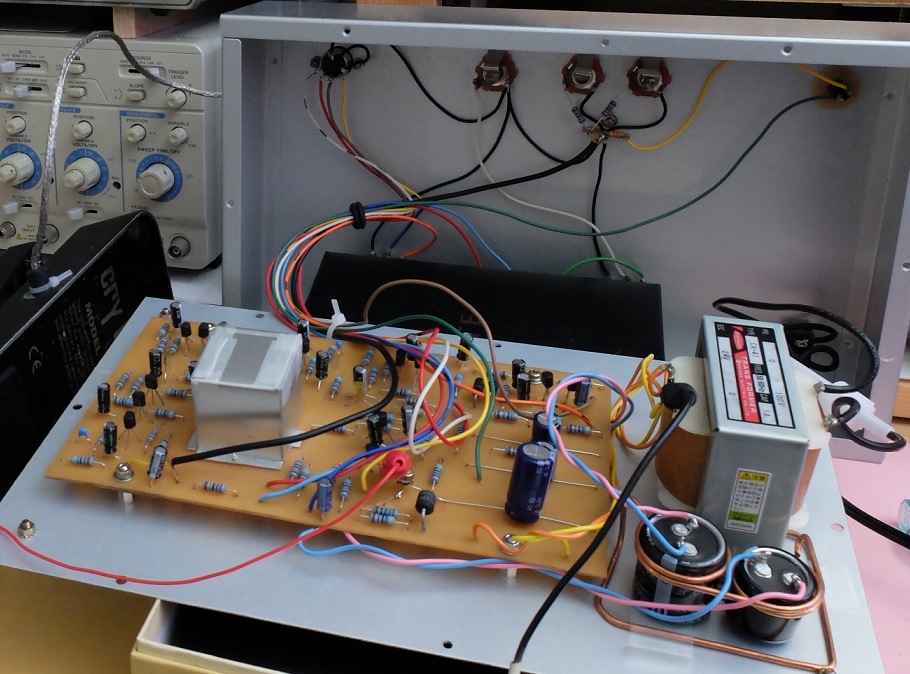

- ユニバイブの外観と内部

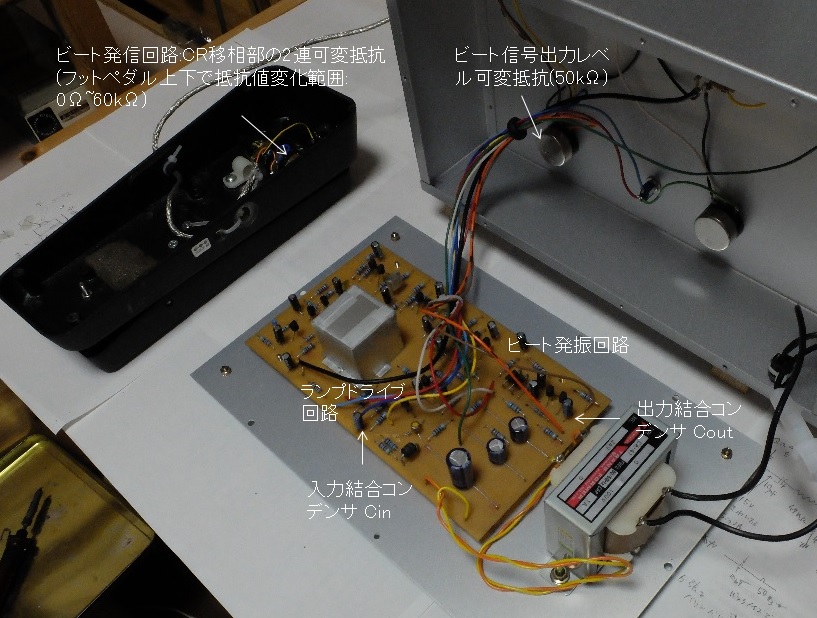

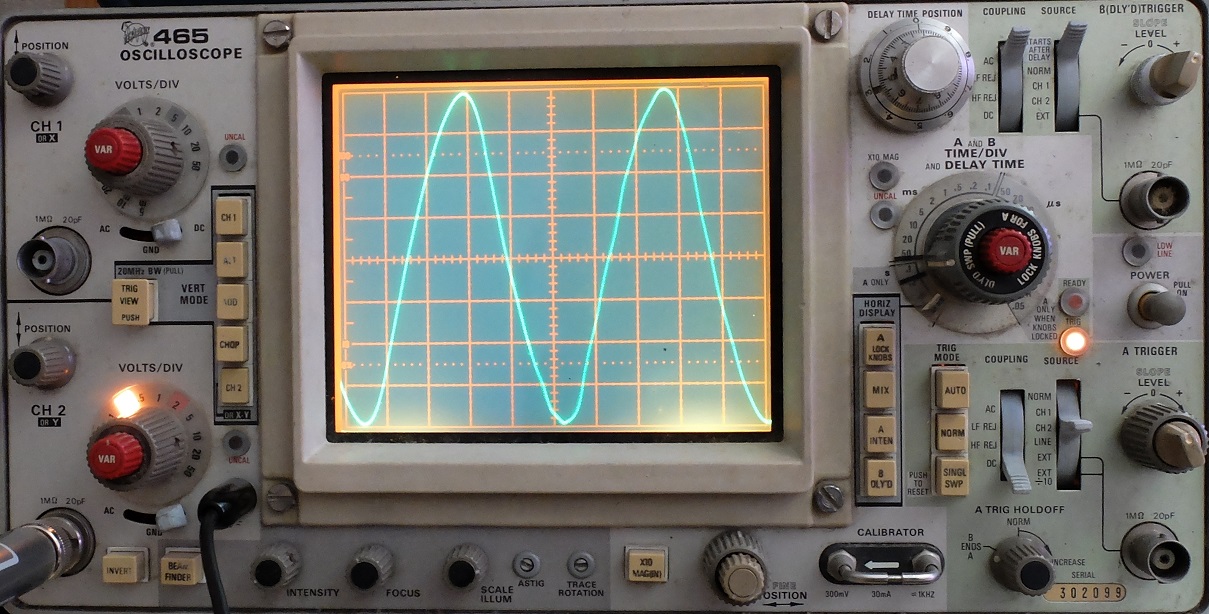

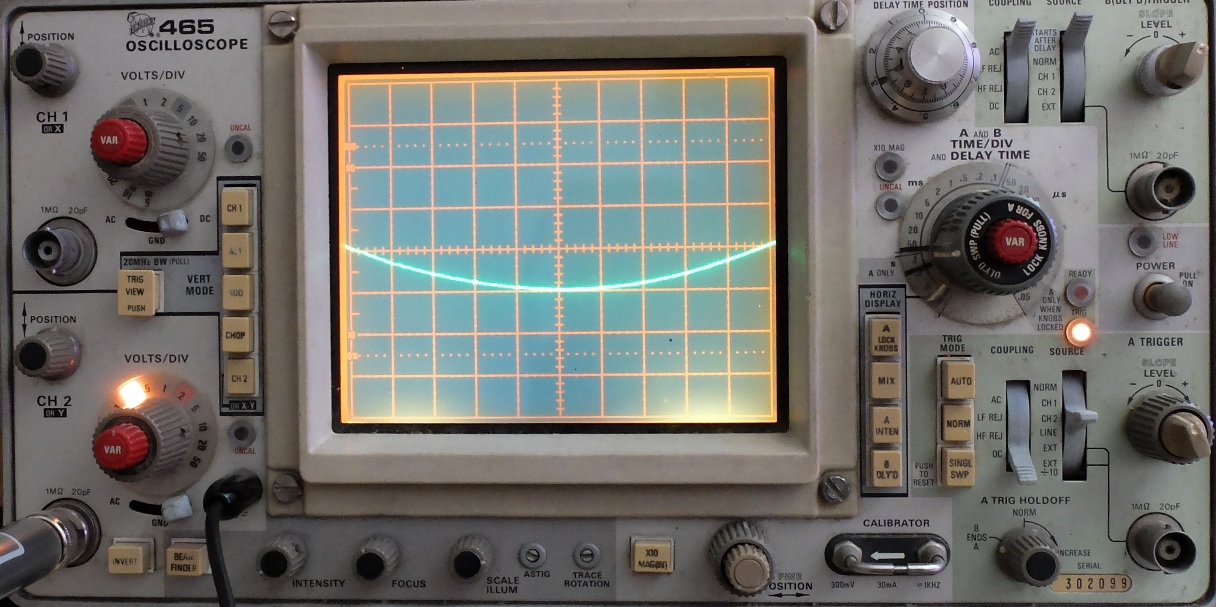

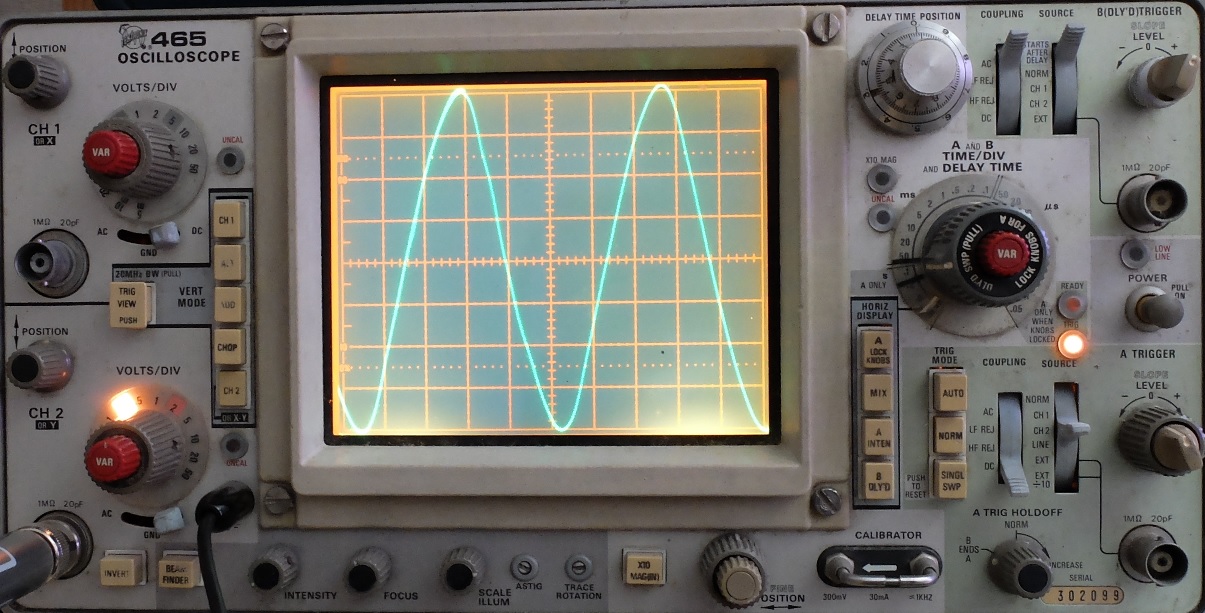

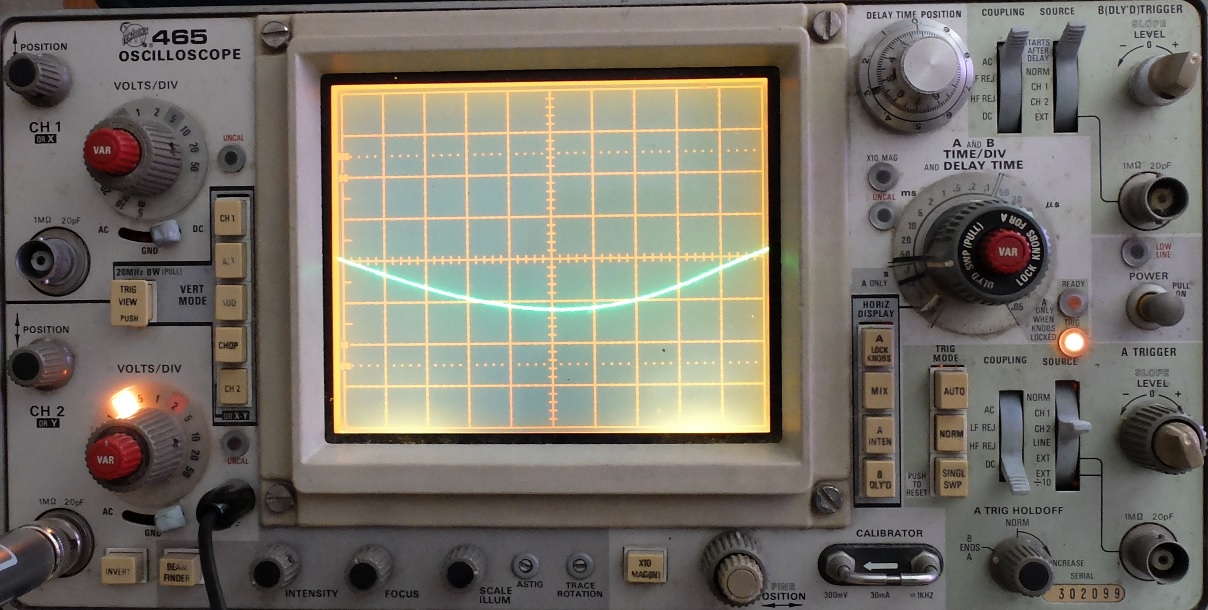

ビート信号発生回路でのビート信号強度は、フットペダルかかと位置で4Hz発振ビート波で+/-8V、フットペダルつま先位置で1Hz発振ビート波で+/-2Vだった。

1Hz発振ビート波の強度は4Hz発振ビート波の強度の1/4しか出ていない。

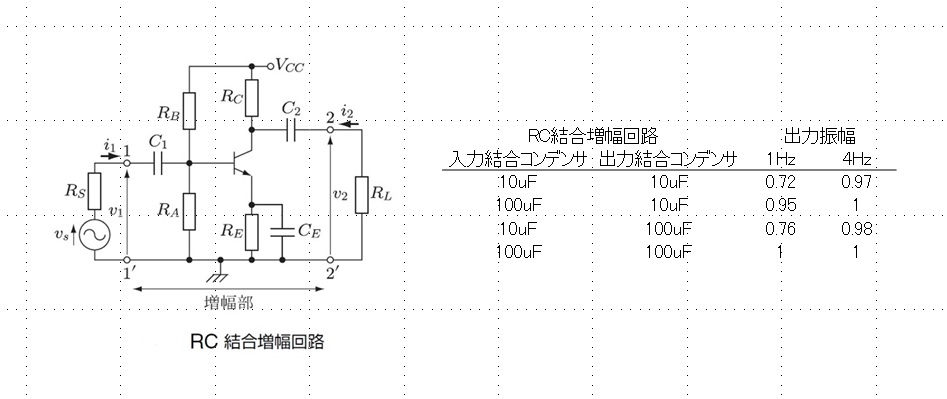

- 低周波数増幅回路では結合コンデンサの容量が回路ゲインに影響

低周波増幅回路の電圧利得を入力コンデンサ10uF、出力コンデンサ10uFで計算してみると、1Hzで出力が3/4に減少してくる。100uFあれば減少はしない。

ユニバイブのビート信号発振回路の出力コンデンサ、ランプドライブ回路の入力コンデンサには10uFのコンデンサが使われている。10uF容量は低周波数域ゲインに影響している値である。

手持ちで180V耐圧のコンデンサを持っていたのでそれを40Vも耐圧あれば十分なユニバイブ回路に流用し、ビート信号発振回路の出力コンデンサの容量値を230uF、ランプドライブ回路の入力コンデンサの容量値を83uFと増やしてみた。

結果は、4Hz出力は+/-8Vからほとんど変わらないが、1Hz出力は+/-2Vから+/-2.5Vに増えてすこし改善した。

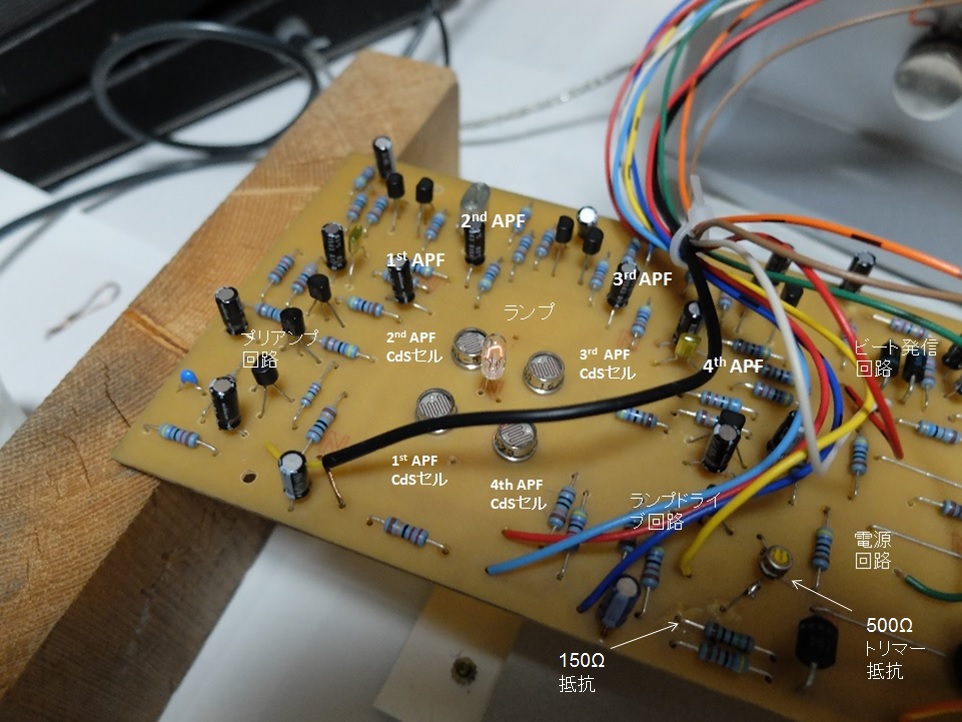

- 麦球ランプ駆動調整用のトリマー抵抗値の再調整

ユニバイブのプリント基板上のランプドライブ回路部のトランジスタのエミッタ―に500オームのトリマー抵抗と150オーム抵抗が直列につながってアースに落ちている。

ビート波発信回路で作られたサイン波のビート信号がランプドライブ回路の麦球(25V,40mA)を点灯し、その光が4個のCdSセルを照らしCdSセルの抵抗値を下げる。

4個のCdSセルはそれぞれ1st、2nd、3rd、4th APF(オールパスフィルター)回路につながって、CdSセルの抵抗値により各段での位相すすみ量が決まっていく。

フットペダル踏み込み(つま先)から踏み戻し(かかと)でペダル内の可変抵抗器の抵抗値が60kオームから0オームまで変化する。この抵抗はCR移相型のビート波発信回路のものでビート発信周波数はつま先で1Hz、かかとで4Hzに変化させる。

自作ユニバイブの回路基板上のムギ球ドライブ回路は、34V電源から麦球、トランジスタ(Tr)のコレクター、Trのエミッタから500オームトリマー抵抗(矢印)、150オーム抵抗、そしてアースへと接続されている。

このトリマー抵抗を調整し麦球に流れる電流を設定し、点灯の明るさを決め、CdSセルの抵抗値を変え、4段APF回路での位相を変調し、ビブラート効果を得る。

ユニバイブにギター信号を入力し、出力をギターアンプにつなぎ、ビブラート音の聴きながらトリマー抵抗を好みの位置に設定する。

今回の設定でこのトリマー抵抗値は145オームに固定した。ビート信号に同期して変わるCdSセル抵抗値をテスターでモニターすると、1Hzビート信号で60kオームから160kオームの間で変化、4Hzビート信号でも60kオームから160kオームの間で変化している。

因みに、2018年8月の自作後のトリマー抵抗値の設定は45kオームで、CdSセル抵抗は38kオームから67kオームの間で変化する光量設定にしてきた。

2019年5月の調整ではこれまでより光量を弱め、CdSセルの抵抗値変化範囲が100kオームとこれまでの30kオームの3倍としてビブラート音、コーラス音はより繊細に聴こえる設定になった。1Hzビート信号が+/-2Vから+/-2.5Vと強くなりスローテンポでのビブラート、コーラス効果がよりよくなった。

参考

2018 12/08 ユニバイブ自作レポート 1969年当時のユニバイブを自作・再現した

2019 6/4 ユニバイブの位相変調特性の追い込み 1969年ユニバイブの位相変調特性の追い込み

連絡先: ご意見はこちらからe-mailでお願いいたします。

上のページに戻る。

2019 5/20 uploaded