1969年当時のユニバイブを自作・再現した

ユニバイブについて

1969年のウッドストックでジミ・ヘンドリックスが使用していたユニバイブ、これは当時、日本の新映電気が製造、米国の販売店側はオルガン用に回転スピーカー音効果に近いサウンドが得られる機材として販売していたエフェクターだった。

夜になると日本では夜になるとモスクワからの放送音がシュワーオシュワーオと揺れるような感じで大きくなったり小さくなったりしてラジオのスピーカーから聞こえてくる、電波が電離層と地面の間で反射しながら地球の裏側からでも日本に届いてくるのである。電波の伝搬距離が変わったり、複数経路の電波どうしが干渉したりして信号強度も信号位相も変調され、その合成空間波をアンテナが受信することから起きる現象である。

ユニバイブの設計者は三枝文夫(みえだ・ふみお)氏で、1969年当時は独立したエンジニアの方でした。シュワーオシュワーオと揺れるような感じで大きくなったり小さくなったり..そんな効果音を求めてエフェクターの回路を設計されたようです。

ユーチューブ動画で1969年当時のユニバイブの音を聞いたり、だんだんユニバイブに関心を持つようになった。

1969年当時のユニバイブの再現

私がユニバイブに興味を持ち、1969年当時のユニバイブ製品に関する情報をインターネットから集め、回路動作を理解するところからはじめたのが4年前の2014年頃。

ファイルを作って集めた情報は、A4裏紙へのメモがほとんどで2年位で100ページを超してきた。

2017年秋から個別電子部品をネットで集めはじめた。2018年の春くらいからにプリント基板製作からの作業に入り製作を進め8月にユニバイブが完成し、その動作を確認した。

50年前と同等の抵抗、キャパシター、トランジスタ等の個別回路部品は現在でも入手でき、1969年当時と同じ様に動作するユニバイブが製作できた。

- 自作ユニバイブの構成

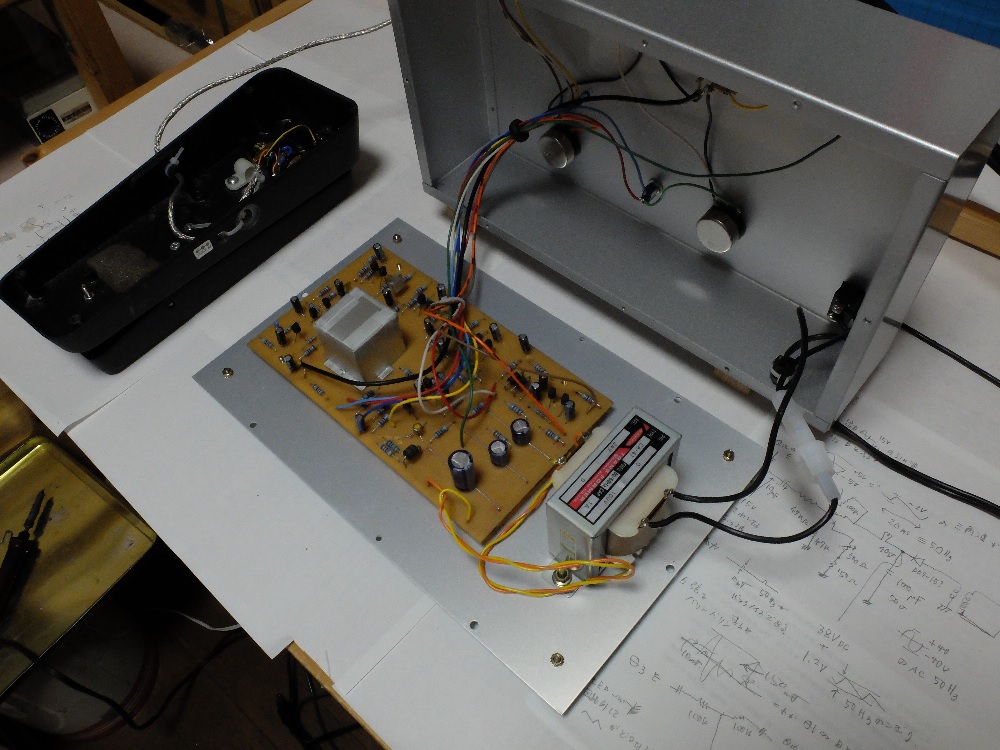

これは製作したユニバイブの外観です。本体とペダル部からの構成しており、ビブラート音とコーラス音の切り替えスイッチ、ビブラート音の深さ調整ボリューム、出力レベル調整ボリューム、入出力ジャック、電源スイッチ、電源ランプを本体上部パネルに配置した。

ユニバイブの内部に、プリント基板回路部、トランス部、操作パネル裏に可変抵抗用、入出力、スイッチ等を配置、ブペダル部はワウワウ製品のAlダイキャスト筐体部を流用、可変抵抗と切り替えスイッチを配置している。

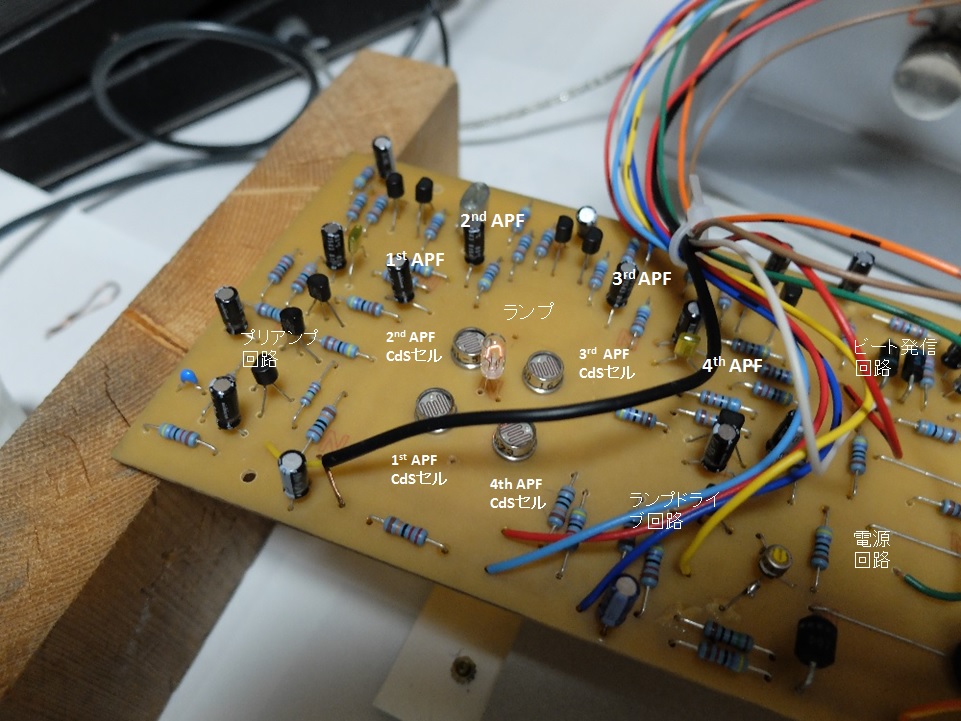

プリント回路基板上にアルミ板の箱を固定し光の入らない環境を作り、その箱の中央位置にムギ球(小さな電球)を設置し、プリント基板上に4個のCdSセルを中央に対し対角配置している。外部から僅かな光の浸入が有ってもCdSセルの抵抗が変わってしまうので、ムギ球、4個のCdSセル周りをAl板を折って作った箱をかぶせ遮光している。

ギター等の入力信号はプリアンプ回路を通って4段のAll Path Filter回路を通って出力される。キャパシターとCdSセル抵抗を使ったAll Path Filter回路のCdSセル抵抗値がビート光の強度によって変化し、信号の位相進み量が変化していく。

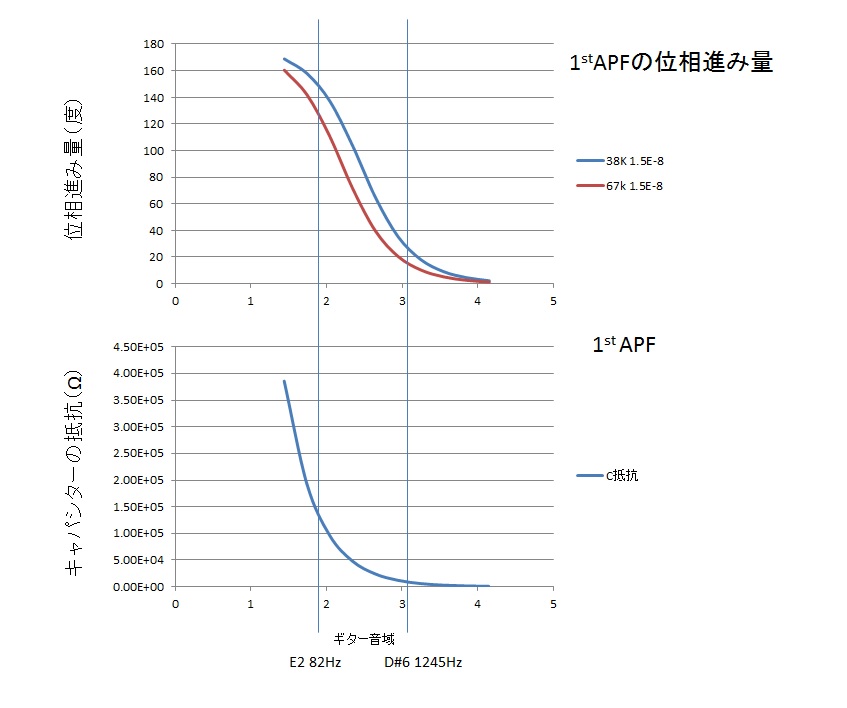

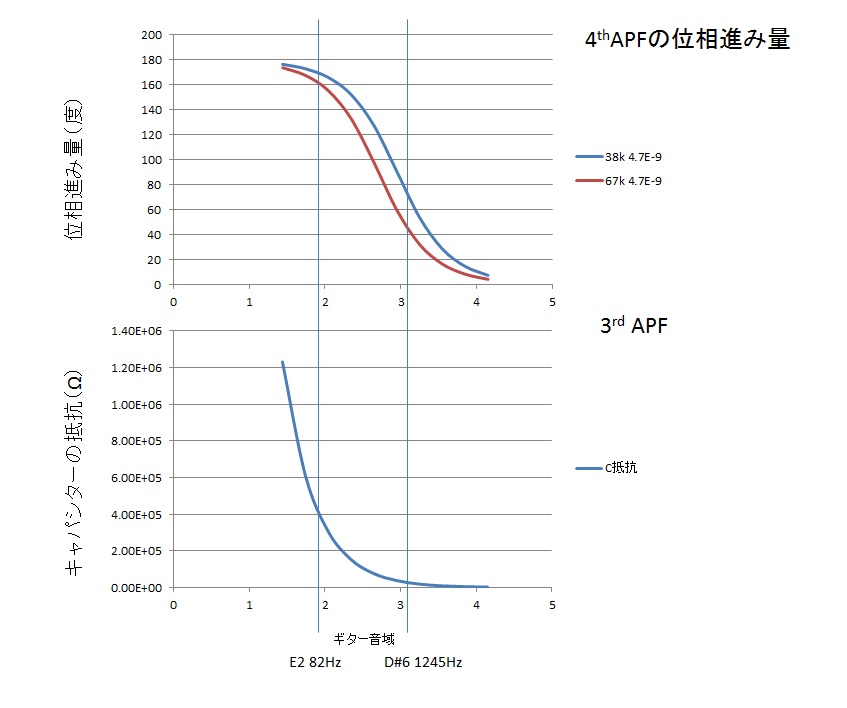

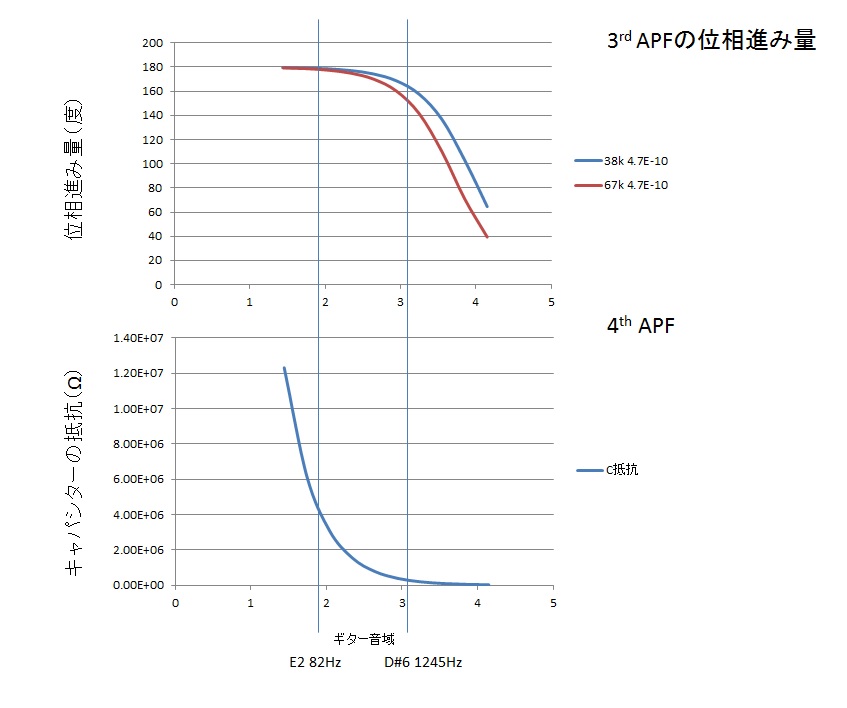

All Path Filter回路では1段目に 15nF、2段目に 220nF、3段目に 470pF、4段目に 4.7nF のキャパシターを使用し、抵抗はCdSセルを使用しその抵抗値を光照射の強さにより変える。

- 自作ユニバイブのビブラートモード動作を調べてみた

回路の抵抗値を変えてみたり心地よい効果音であるかどうかの感性を頼りに調整作業をすすめ、丁度その作業が一段落したところでユニバイブ回路の動作の解析を試みた。

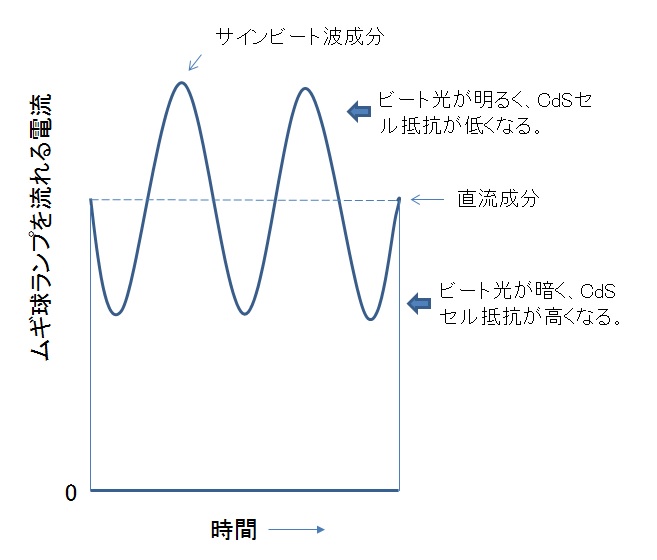

これはムギ球に流れる電流波形でで、直流成分にビート回路で作られるサイン波が重なった波形である。ムギ球の赤熱フィラメントの明るさはサイン波に同期してより輝いたりより暗くなったりする。その周波数は0.5Hzから4.2Hzまでフットペダルの踏み加減で制御できて、ビート周波数低くなっていくともに直流成分に重なるサイン波の振幅は小さくなって行く。

ユニバイブ動作時のCdSセルの抵抗値をテスターで測定すると、ビート光がより明るく輝く山のときは38kΩで、より暗くなる谷のときは67kΩだった。

ユニバイブの回路には4段のオールパスフィルターが使用されていて、低音域から高音域までの広い領域にわたる位相特性を提供している。入力信号が出力信号として出てくる時、位相は進み変調されるが振幅は変化しないのがオールパスフィルターの回路動作です。

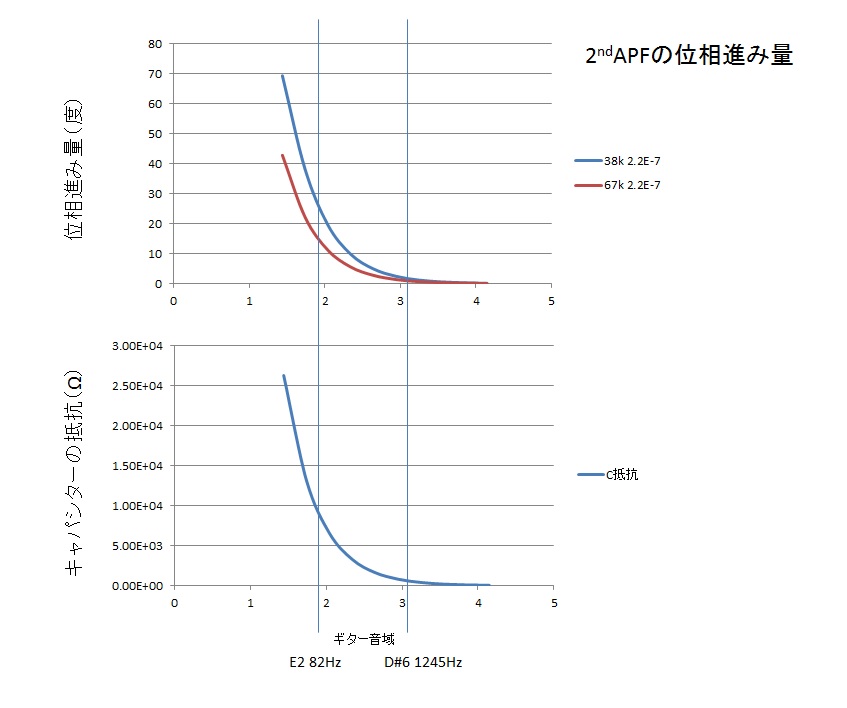

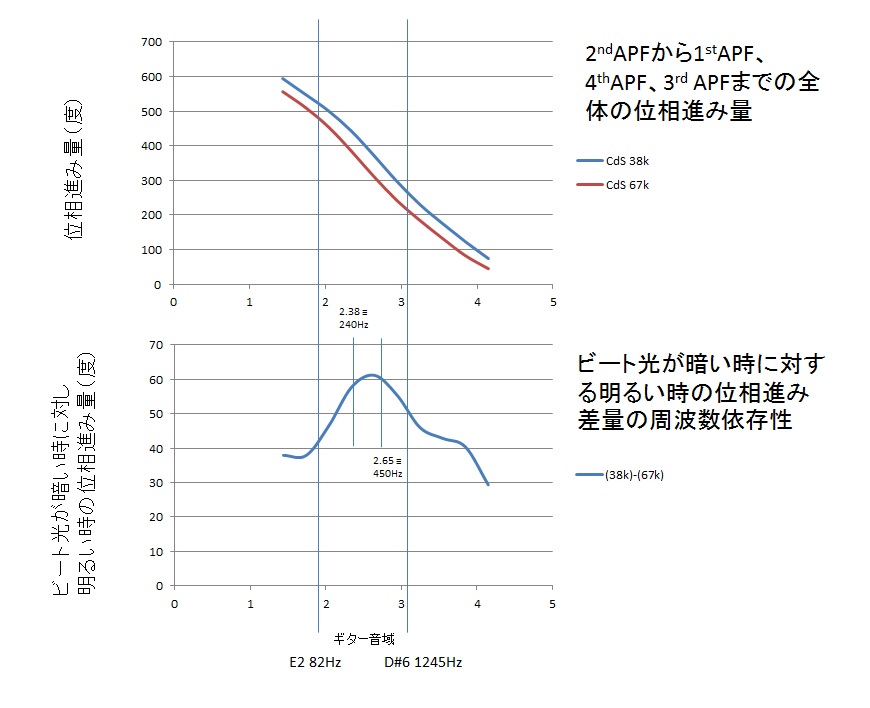

各段の位相特性をビート光の谷(CdSセル抵抗67kΩ)と山(CdSセル抵抗38kΩ)で計算した。図の縦軸は位相遅れ量(度)で横軸は周波数の常用対数値で示し、参考までにギター音域を図に重ねて示した。ギター音域は、6番線オープンフレットの E2 82Hz の最低音から1番線23番フレットの D#6 1245Hz の最高音までです。

2段目オールパスフィルターの位相特性

1段目オールパスフィルターの位相特性

4段目オールパスフィルターの位相特性

3段目オールパスフィルターの位相特性

入力信号が1、2、3、4段目オールパスフィルターを通過した時の全体の位相進み特性とビート光の谷(CdSセル抵抗67kΩ)と山(CdSセル抵抗38kΩ)での変化する位相量

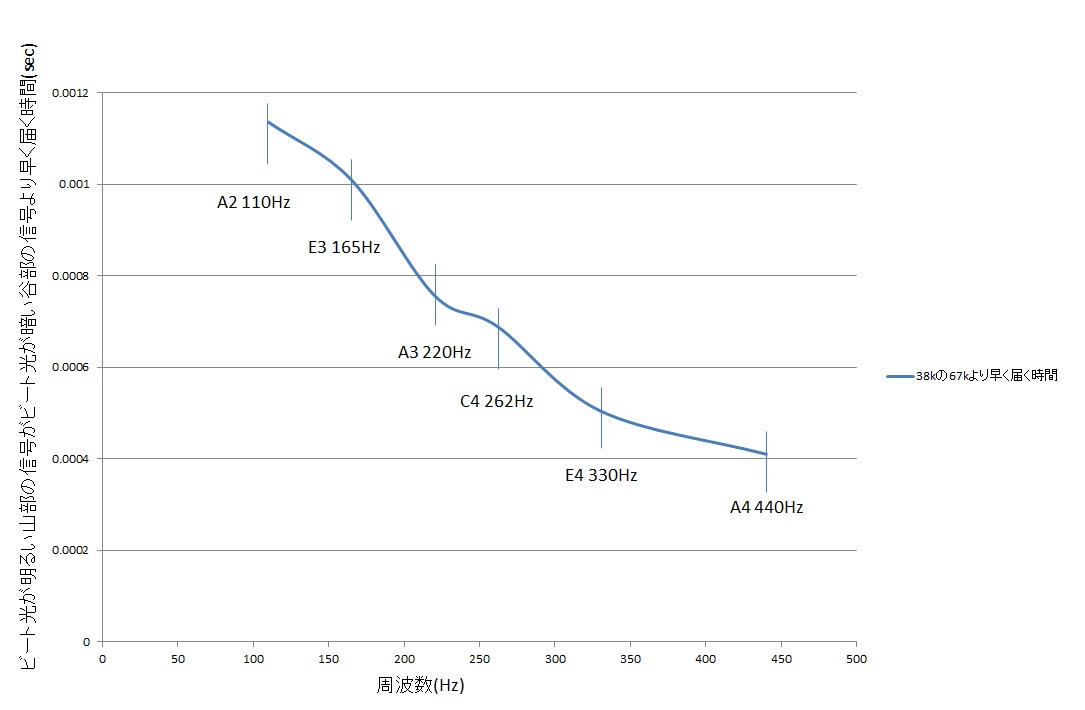

ビート光が山の時の信号(CdSセル抵抗38kΩ)がビート光が谷の時(CdSセル抵抗67kΩ)の信号より進む時間の周波数特性

ユニバイブ動作時の4段All Path Filterの位相進み量は低音で500度、中音で400度、高音で280度。ビート光が明るく輝く山のときとより暗くなる谷のときの位相差は40度から60度。

この位相特性を基にAm和音コードをギター5番フレット位置に選択、A2 110Hz、E3 165Hz、A3 220Hz、C4 262Hz、E4 330Hz、A4 440Hz で各音の強さを1としたAmコードの各音をユニバイブに入力すると、ビート光が山の時の信号がビート光が谷の時の信号より進む時間は 110Hz音で 1.36msec、165Hz音で 1.01msec、220Hz音で 0.76msec、262Hz音で 0.69msec、330Hz音で 0.51msec、440Hz音で 0.41msec となる。

低音部に行けばいくほど位相進み時間が大きくなってくる。音は1msec で34cm 進むので、ビート波の山と谷でA2 110Hz、E3 165Hz、A3 220Hz、C4 262Hz、E4 330Hz、A4 440Hz の各音源がそれぞれA2 46cm、E3 34cm、A3 26cm、C4 23cm、E4 17cm、A4 14cm の各ストロークで 近づいたり遠ざかったりするのと同じ効果が得られている。

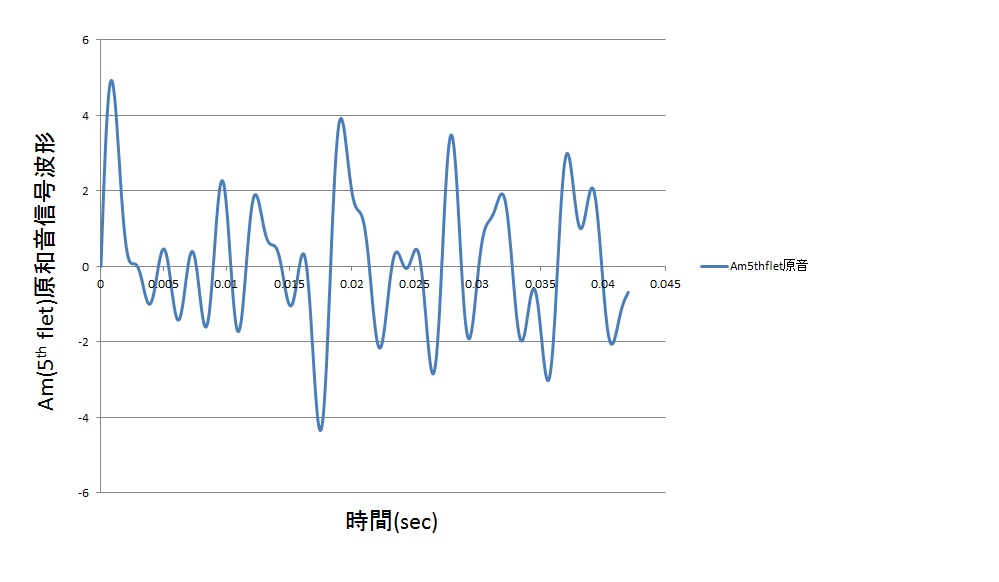

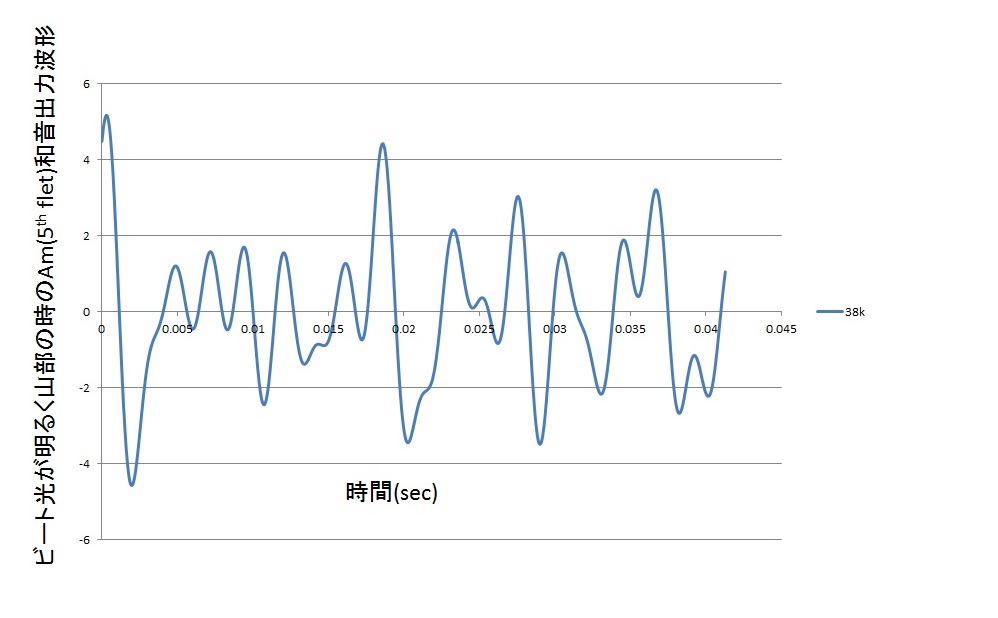

Am(5th flet)原和音信号波形をビート光が明るく山部の時に4段All Path Filterに入力した時に得られる出力波形、そしてビート光が暗く谷部の時に4段All Path Filterに入力した時に得られる出力波形を 0sec から 0.042secまで計算した。

Am(5th flet)原和音信号波形の時間変化

ビート光が明るく山部の時のAm(5thflet)和音出力波形の時間変化

ビート光が暗く谷部の時のAm(5thflet)和音出力波形の時間変化

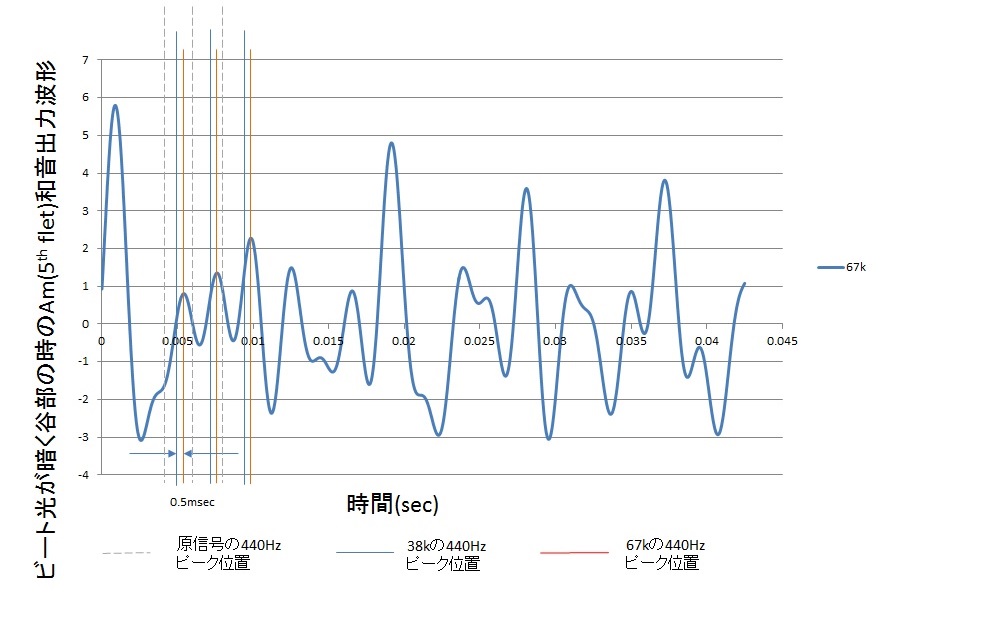

ビート光が明るく山部の時の A4 440Hz音信号成分の波形位置はビート光が暗く谷部の時のその波形位置より0.5msec 進んでいる。

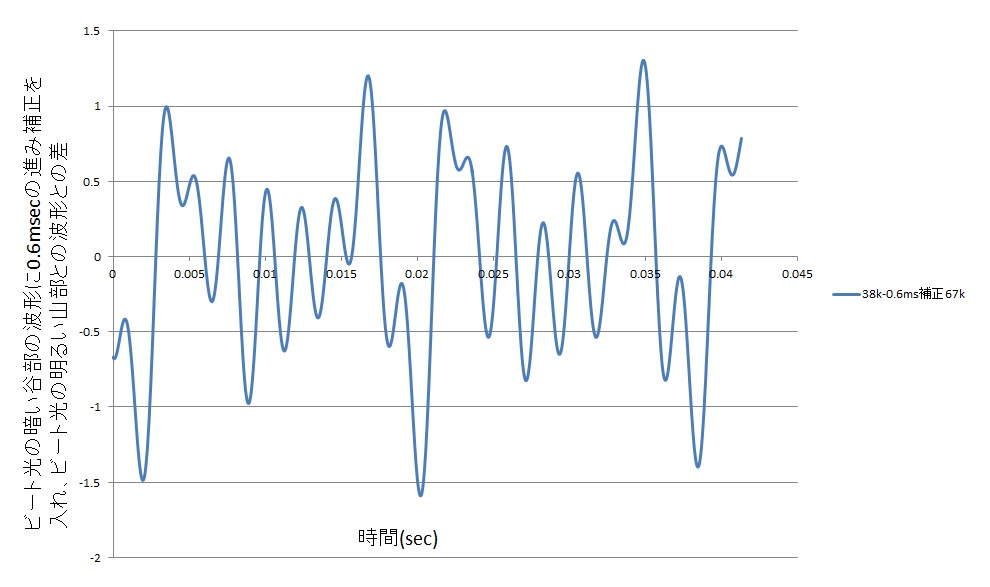

ビート光が明るく山部の時(CdSセル抵抗38kΩ)の波形とビート光が暗く谷部の時(CdSセル抵抗67kΩ)の波形は同じではない。

山部の時(CdSセル抵抗38kΩ)の波形の振幅レベルは-4.5から+5、谷部の時(CdSセル抵抗67kΩ)の波形の振幅レベルは-3から+6の範囲で変化している。そこで、谷部の波形に0.6msecの進み補正を入れ山部波形との時間差を補正し両者の波形を比較した。

ビート光が明るく山部の時のAm(5thflet)和音出力時間変化波形とビート光が暗く谷部の時のAm(5thflet)和音出力時間変化波形との差

-1.5から+1.3の振幅範囲で波形の差が出ている。

-

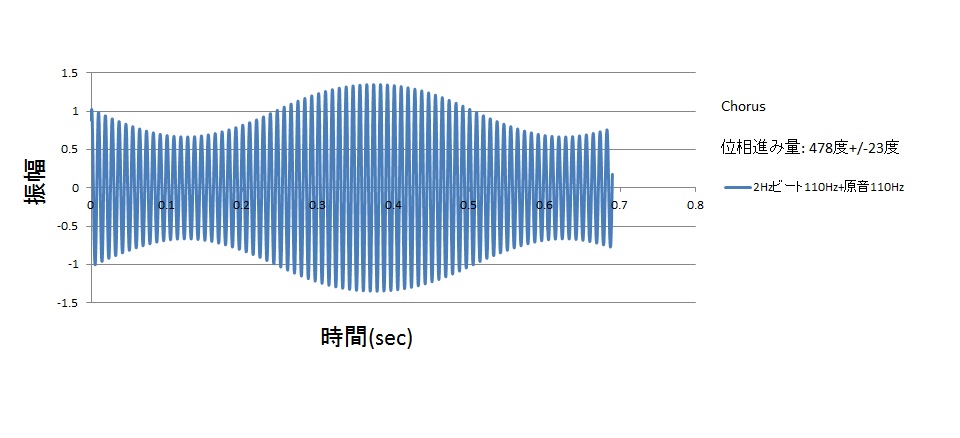

位相が揺れると周波数が変動する

明るくなったり暗くなったりするビート光により位相進み量に変調が加わる。例えばビート光の周波数を4HzとしたときのA2音110Hzについてその位相変化みると、478度の位相進みに対し2Hzで+/-23度の位相変調がかかり、全体の位相進み量は455度から500度の範囲で変化している。

この様にビート光により原信号は位相進み変調をうけるが、出力波形は時間経過に対し連続でなければならず位相変調された波形の周波数が僅かに変化することで波形全体の連続性は維持されていく。

ビート光周波数が4Hzの場合、A2 110Hz 信号出力波は 110Hzを中心として+/-~0.9Hzで変動し、A4 440Hz 信号出力波は 440Hzを中心として+/-~1.4Hzで変動する。一方、ビート光周波数が1Hzの場合には、A2 110Hz 信号出力波は 110Hzを中心として+/-~0.2Hzで変動し、A4 440Hz 信号出力波は 440Hzを中心として+/-~0.3Hzで変動することになる。

-

ユニバイブのビブラート音はどのように聞こえるのか?

それは擬音で表現すると、ビブラートをかけないで6弦の5フレットを抑えてA2 110Hz音を弾く場合 「(ら)ーーーーーー 」と音が続き小さくなって行く。1Hzのビブラートをかけると、「(ら)ぅーんぅーんぅーん ぅーん」と音が小さくなって行く。

ビブラートを4Hzにすると僅かに聞こえる背景ノイズ音が 「(しゃ)ぅんぅんぅんぅん」に変わり、5フレット位置でのAmコードを6弦同時に弾いて「 じゃん」 と入れると 「(じゃん)ぅんぅんぅん ぅんぅんぅんぅん 」と聞こえる。

ビート光が暗い状態から明るい状態になって行く時、CdSセルの抵抗値が67kΩから38kΩと下がり、位相進み角が0度から40~60度に増えていく時に信号出力の周波数は僅かに高くなり、そして、ビート光が明るい状態から暗い状態になって行く時、CdSセルの抵抗値は38kΩから67kΩに増加し、40~60度あった位相進み角が0度に減って行く時に信号出力の周波数は僅かに低くなる。この様に位相進み角が0度と40~60度の間で変動する時にその音を聞くと「ぅんぅんぅんぅん」という感じで聞こえる。

これと疑似的な現象は、高速走行でグランドの中央をぐるぐる回り続ける消防自動車のサイレンの音をグランドの端に立って聞く時に起こる。近づいてくる時僅かに音程が高い{ウー」という音で、遠ざかっていく時で僅かに音程が低い「ゥー」という音になり、連続では「ウーゥウーゥウーゥウーゥ」となって聞こえるのである。

因みに440Hzの出力信号の周波数が1.4Hz高くなって聞こえる時440Hzの音源が秒速1m程度で近づいていると同等であり、反対に440Hzの出力信号の周波数が1.4Hz低くなって聞こえる時440Hzの音源は秒速1m程度で遠ざかっている。

一方、半径4cm位で4Hz回転する440Hz音源の音を離れて聞くと440Hz音は回転に同期して+/-1.4Hz変動して聞こえ、半径4cm位で1Hz回転する440Hz音源の音の場合は、同様に440Hz音は+/-0.3Hz変動して聞こえる。ユニバイブのビブラートは数cmの半径でビート光周波数で回転する音源からの音を離れて聞く時に得られるエフェクト音に近いとも言える。

- 自作ユニバイブのコーラスモードを調べてみた

二人以上が同時に歌うとコーラスとなる。ユニバイブでは原信号にオールパスフィルターを通った位相進み信号を足し算しコーラス出力としている。

ギター5番フレット位置Amコードの各音の位相進み値と変化幅と位相360度値からの差は

A2 110Hz、478度+/-23度、118度

E3 165Hz、435度+/-30度、75度

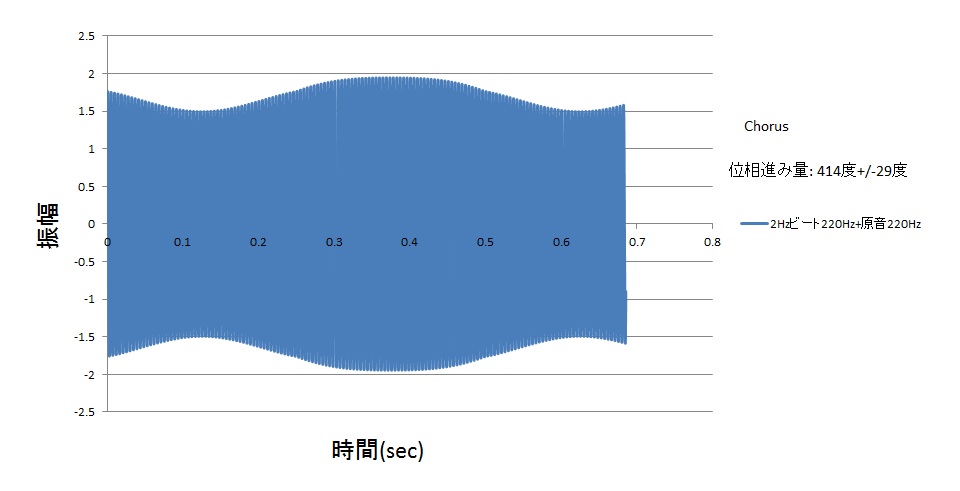

A2 220Hz、414 +/-29度、54度

C4 262Hz、393度+/-33度、33度

E4 330Hz、370度+/-35度、10度

A4 440Hz、341度+/-31度、-19度

である。

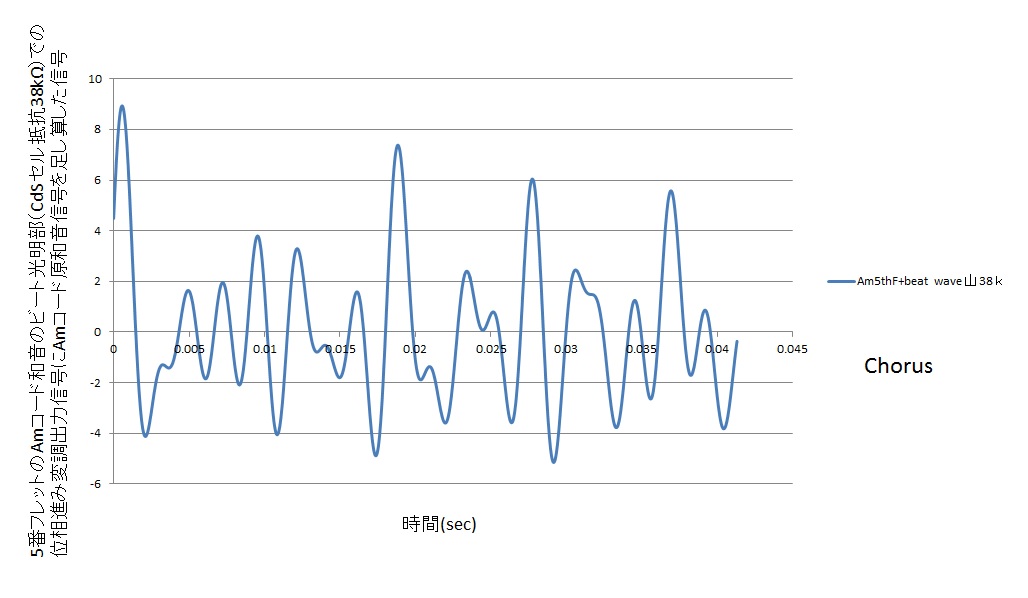

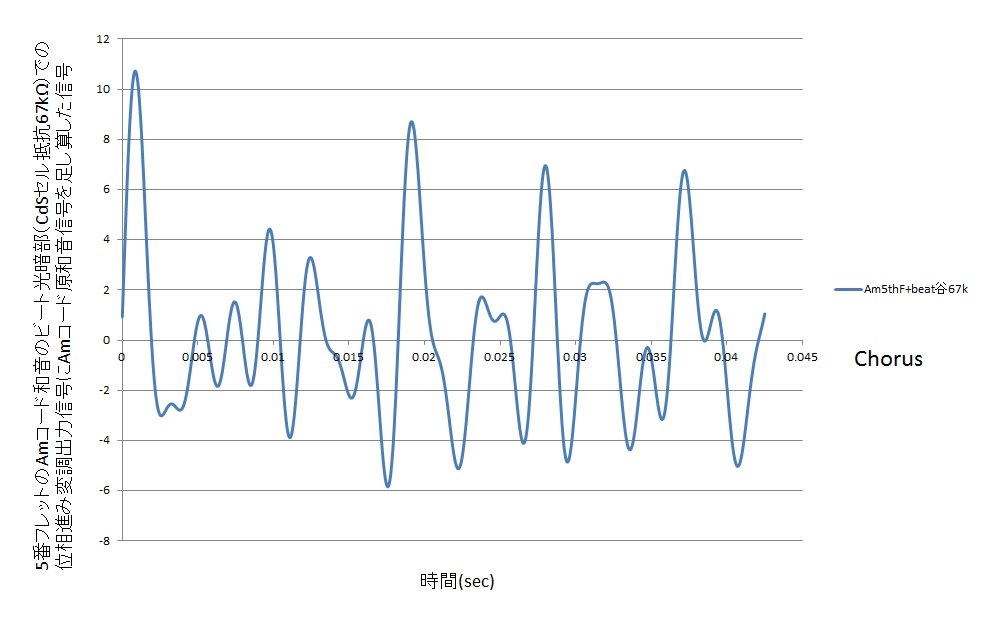

5番フレットAmコード音を「ジャン」と入れた時の時間軸のコーラス信号波形をビート光が明るい時(CdSセル抵抗38kΩ)と暗い時(CdSセル抵抗67kΩ)とで比較してみた。コーラス波形は4段APFを通り位相進みを受けた5番フレットAmコード信号にそのAmコード原信号を足し計算する。

ビート光が明るい時(CdSセル抵抗38kΩ)に5番フレットAmコード音を「ジャン」と入れた時のコーラス信号波形

ビート光が暗い時(CdSセル抵抗67kΩ)に5番フレットAmコード音を「ジャン」と入れた時のコーラス信号波形

ビート光が明るい時(CdSセル抵抗38kΩ)のコーラス信号波形はをビート光が暗い時(CdSセル抵抗67kΩ)のコーラス信号波形より0.4msec進んでいる。

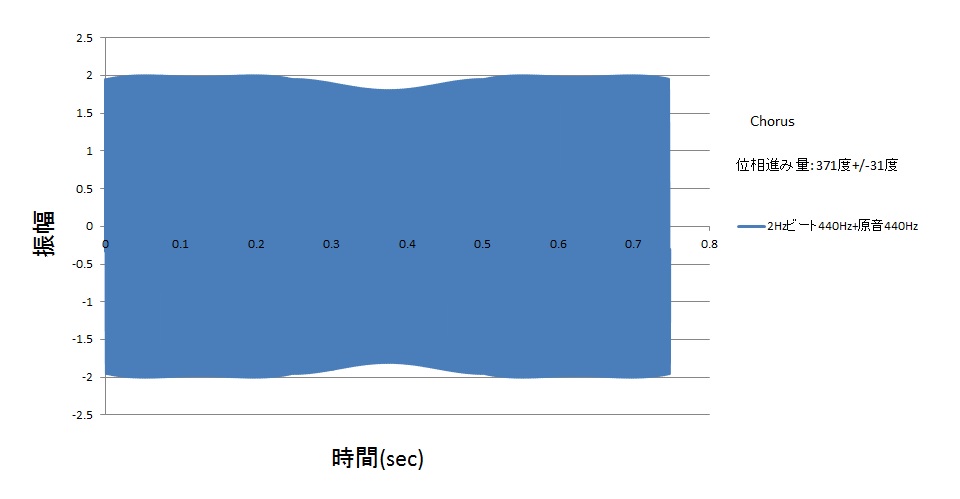

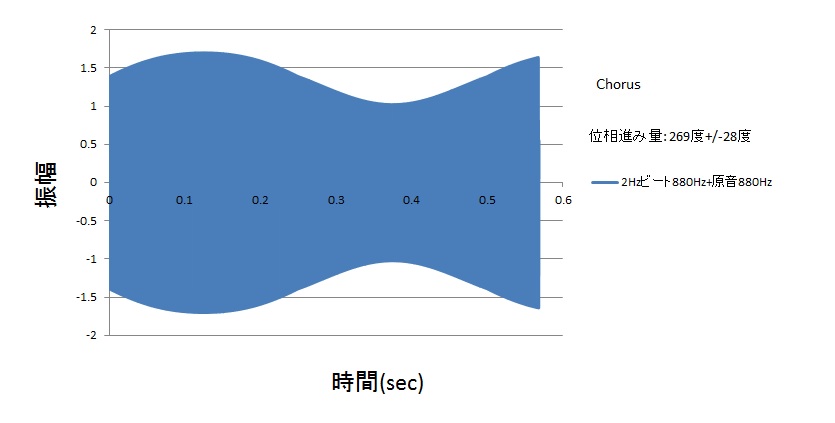

2Hzビート光動作のオールパスフィルターを通った位相進み信号A2 110Hz、A3 220Hz、A4 440Hz、A5 880Hzの信号にそれぞれの原音を足した時の時間変化を計算した。

2Hzビートの110Hzの位相と位相の時間変化幅は478 +/-23度、220Hzは414 +/-29度、440Hzは341+/-31度、そして 880Hzは269+/-28度である。

A2 110Hz信号のコーラス波形の時間変化

A2 110Hz信号のエンベロープにビート光による2Hzの振幅うねりが入っている。

同様に2Hzのビートで位相変調した220Hz信号(位相進み: 414 +/-29度)、440Hz信号(位相進み: 341+/-31度)、880Hz信号(位相進み:269+/-28度)に各々の原音信号を足して時間軸での変化を計算していく。

A3 220Hz信号のコーラス波形の時間変化

A3 220Hz信号のコーラス波形では2Hzの振幅うねりが浅くなってきた。

A4 440Hz信号のコーラス波形の時間変化

A4 440Hz信号のコーラス波形には2Hzの振幅うねりが無くなってきた。

A4 440Hz信号のコーラス波形の時間変化

A5 880Hz信号のコーラス波形では2Hzの振幅うねりが逆相で表れてきた。

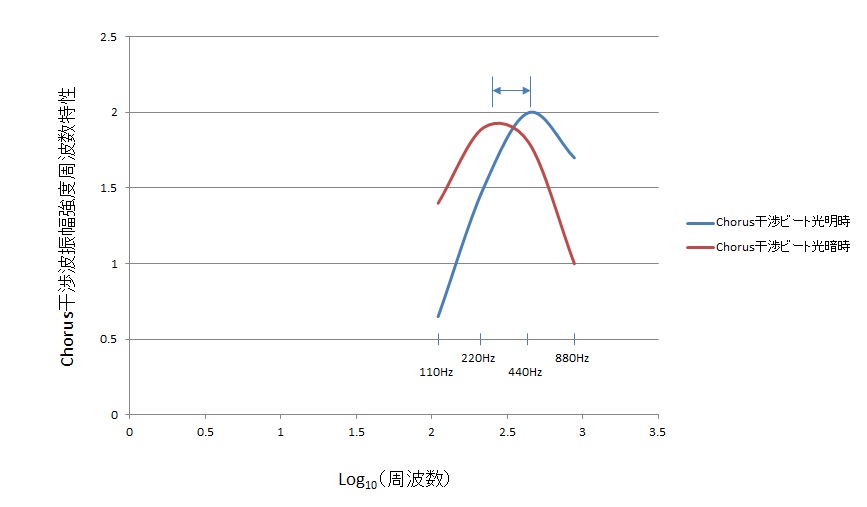

オールパスフィルターを通った信号の位相進み量が360度の時、原音波との干渉出力は最大となり、360度からずれるに従い出力は減少していく。ビート光の明部、暗部でのChorus信号の周波数特性は、A2 110Hz、A3 220Hz、A4 440Hz、A5 880Hzコーラス波形の振幅うねりの谷、又は山の位置の時間位置の振幅値から求められる。

コーラス信号の周波数特性

コーラス信号の周波数特性は、ビート光明時は250Hz辺りをピークとし、ビート光暗時は447Hz辺りをピークとし低音域側、高音域側でゲインが落ちる山の形をしている。ビート光強度により決まる周波数特性の山のピーク位置がビート光強度がサイン波変化することによりビート光明時(CdSセル抵抗38kΩ)とビート光暗時(CdSセル抵抗67kΩ)の山の形の特性のピーク位置の間で左に移動し左端に着いて、左端から右への移動が始まり、右端についたら、左側への移動に入る....という風に周波数特性時間と共に連続的なシフト移動を繰り返す。

このような山の形の周波数特性を左右にシフトさせるエフェクト効果はワウワウエフェクターに類似している。

ユニバイブのコーラス効果は位相変調によるビブラート効果に、時間経過により低音域、高音域でゲインの落ちる山の形の周波数特性を周波数軸上で左右に動かすフィルターをかける複合エフェクト効果である。その効果音の感じは、ギターでAmコード音を「ジャン」と入れるとChorusu出力音は擬音で表現すると「 (シャ)ワーオンワーンワーンワーン」とジェット音であり、音源の位置がわからない耳の後ろから聞こえるような不思議な音である。

- ビート周波数コントロール

ユニバイブのフットペダルを踏み込む、踏み戻す動作でフットペダル内の可変抵抗値を変えてビート周波数をコントロールする。ビート信号周波数は、フットペダルを最大に踏み込んだ時に4.2Hzとなり、最大に踏み戻した時に0.5Hzに減少していく。

また、フットペダルを最大に踏み込んだ時のビートサイン波信号の相対強度値を1.8をとすると、フットペダルをそこから踏み戻していくとその相対強度はだんだん減少していき、最大踏み戻しでは相対強度は0.4になった。

自作ユニバイブの効果音デモンストレーション

自作ユニバイブのエフェクト音はこんなエフェクト音

自作ユニバイブのビブラートを~4Hzにセットし "All Along The Watchtower (Bob Dylan 作詞/作曲)" を演奏してみた。

自作ユニバイブのビブラートを~1Hzにセットし "All Along The Watchtower (Bob Dylan 作詞/作曲)" を演奏してみた。

自作ユニバイブのビブラートをオフにして wah wah と distortion の間にバッファーとして入れています。自作ユニバイブのビブラートをオフにするとギター出力はユニバイブ回路の前段のみを通り出力されるバッファー回路としても機能します。ギターを wah wah(cry baby)エフェクターにつなぎ、wah wah出力を一旦ユニバイブでバッファーし、次に distortionエフェクターにつないでみた。

自作ユニバイブのビブラートを4HzでChorusスイッチをオンJimi HendrixのWoodstockでのアメリカ合衆国国歌演奏音に似た効果音です。

参考

2019 5/21 ユニバイブのビート波発振回路の改善とビブラート、コーラス効果の再調整。1969年ユニバイブの改造と再調整

2019 6/4 ユニバイブの位相変調特性の追い込み 1969年ユニバイブの位相変調特性の追い込み

supportpostへe-mail

上のページに戻る。

2018 12/08 uploaded

2019 3/21 modified