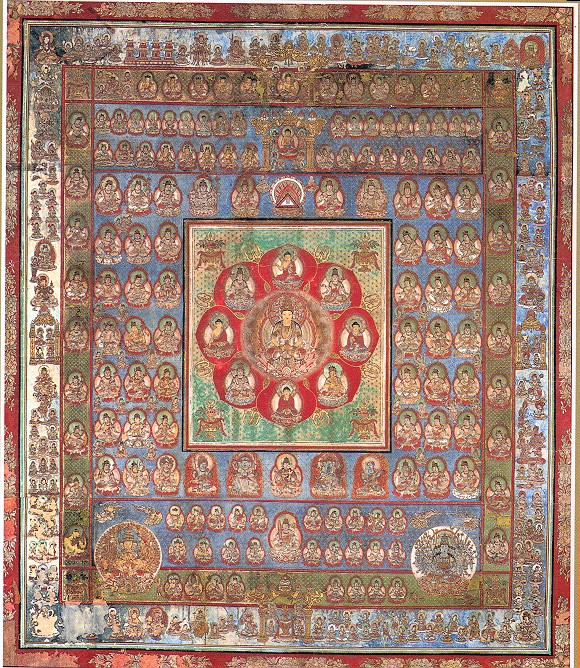

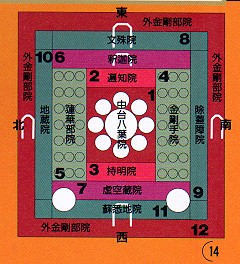

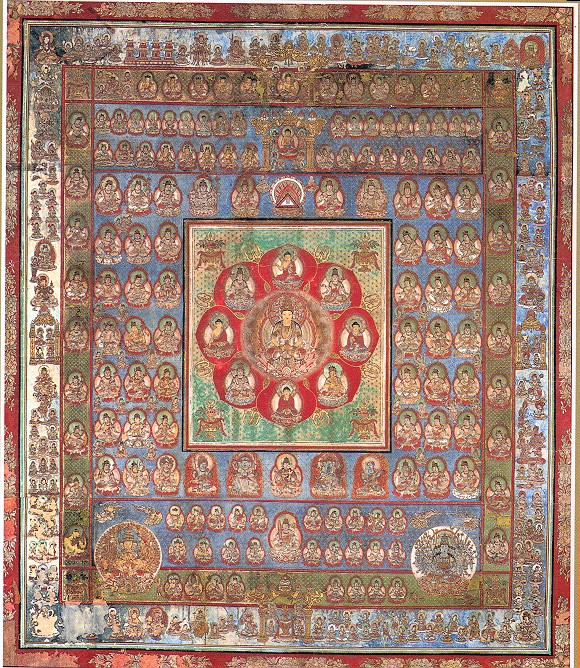

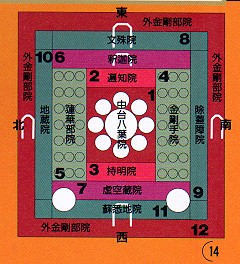

理の曼茶羅と呼ばれる胎蔵界曼茶羅の中枢が中台八葉院である。中央の花芯部に禅定の姿をとる胎蔵大日如来が位置し、その八方の各開いた蓮弁の上に、胎蔵四仏(四方)と四菩薩(四隅)が交互に位置している。四仏は、本尊大日如来のさとりのプロセスをそれぞれ表現しており、東方の宝幢如来(発心)からスタートして、南方の開敷華王如来は修行を象徴し、西方の無量壽如来で菩提の実感を得、北方の天鼓雷音如来で涅槃に到着する。

中台八葉院と東西(上下)で接するのが遍知院と持明院である。このうち、東方の遍知院は、ほとけの知恵を象徴する三角形の一切遍知印を中心に、知恵とものを生み出す生産の力を表している。

下方(西方)の持明院は、不動明王や降三世明王などの明王(持明者)によって如来の降伏の力を表す。中央に女尊である般若菩薩を配することも特徴的であるが元来この場所は、曼茶羅を観想、する行者の位置でもあった。

胎蔵界曼茶羅は、一見すると、同一中心から四方に正方形が連続して生み出される同心方構造に見られがちであるが、正確にいえば、中央の胎蔵大日如来を挟んで、本尊から見て右に慈悲の象徴・観音菩薩を、左に智恵、もしくは力の代表`金剛手菩薩を脇侍とする三尊仏が展開したものである。観音の関係尊(眷属)のブロックを観音院もしくは蓮華部院と呼び元来は武器である金剛杵をシンボルとする金剛手系ほとけのブロックを金剛手院とし、強力な体系を築き上げている。

さらに東西(上下)へ展開するの釈迦院と虚空蔵院である。釈迦院では伝統的な釈迦如来を中心に、仏弟子、仏頂尊、ならびに如来舌・如来語などの関連尊を配して密教が従来の仏教を摂取したことを示す。

下方の虚空蔵院は、空間スペースのほとけ虚空蔵菩薩を中心とし、あらゆるものを生み出す功徳を象徴する。経典では五尊のみしか説かないが現図曼茶羅では多面多碑の千手観音や金剛蔵王菩薩を含む二十八尊が登場する。

胎蔵界曼茶羅の各パートのスターは、独特の働きを持つ菩薩たちが中心となる。東方の文殊院では智恵の文殊が具体的な働きを司る。除蓋障と地蔵の両菩薩はそれぞれ障害を取り除く働きと救済する働きを象徴する。蘇悉地院は経典に説かれない部分だが、ほとけのあらゆる働きの完成を象徴する。そして最外周を取り囲むのが最外院(外金剛部)であり、四天王や十二天などの天部と、十二宮などの星宿の神々が仏法守護と現世利益を保証している。

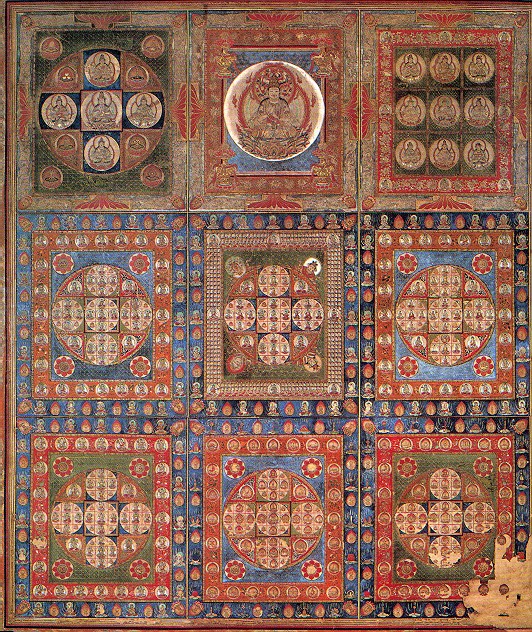

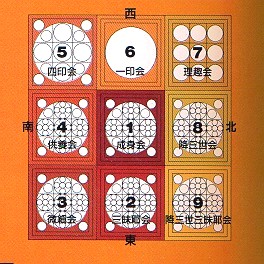

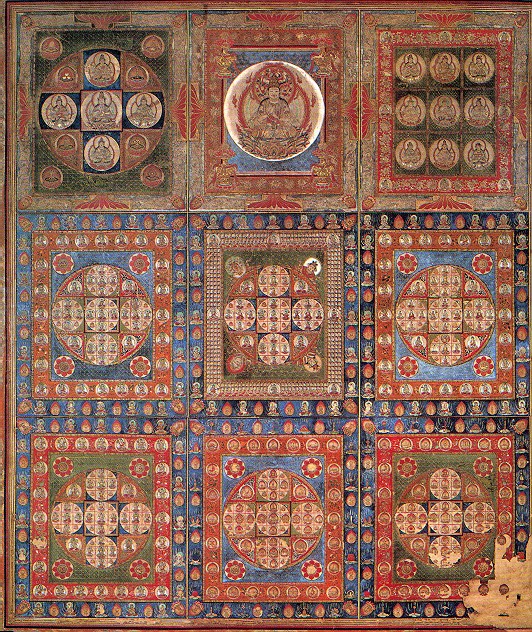

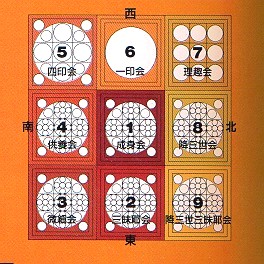

九会の場合、明らかにプロセス性が認められる.うずまき構造ともいうべき金剛界九会曼茶羅の中心は、中央の①成身会である。この曼茶羅だけでも、無限定なるほとけの世界が姿・形をとって表現されているので根本会とも呼ばれる。②三昧耶会は、諸尊の働きを示す持物(三昧耶形)や手のポーズ(印相)で表現したもの③微細会ではほとけたちは小さな(微細)金剛杵の光背を持つ。成身会を文字、もしくは音で表現したもの。④供養会では、五仏以外の諸尊は女性の姿で表わされる.成身会の内容を諸尊の持つエネルギーで表現したもの具体的には、各自のシンボル象徴物を蓮華上に置き、それを捧げ持つ。⑤四印会は、成身会を簡略化し、大日如来と金剛薩タ・金剛宝・金剛法・金剛業という代表的な尊格のみで表現する。⑥一印会は、成身会を一尊、すなわち本尊の大日如来のみで表現する。⑦理趣会は、本尊が大日如来から密教の菩薩である金剛薩タにかわり煩脳(まよい)と菩提(さとり)がまったく別のものではないという秘密理趣を明かしている。中尊の金剛薩タの周囲に欲・触・愛・慢の四金剛菩薩が取り囲んでいるのが特徴。⑧降三世会は、素直に教えに従わないもののために忿怒降伏のほとけ降三世明王を表したもの。他の尊も胸の前で両手を交差する忿怒拳を結ぶ⑨降三世三昧耶会は、先の降三世会を諸尊似動きを示す持物などで表現したもの.中心のほとけが大日如来・金剛薩唾・降三世明王と移りかわるのが興味深い.

本堂 曼荼羅とは

金剛界曼荼羅

胎蔵曼荼羅